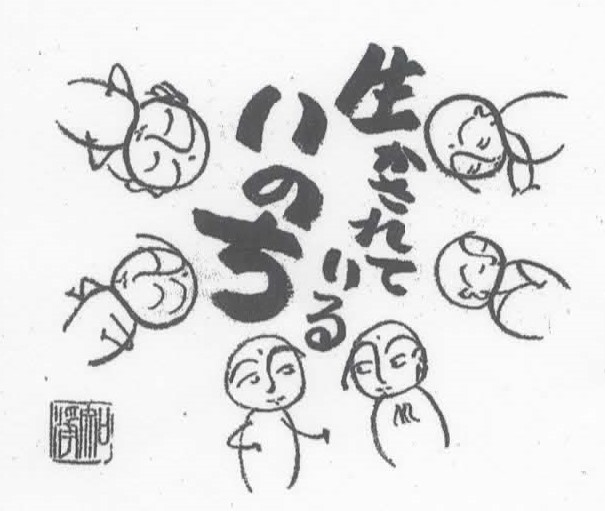

山陰中央新報を読んでいると、読者ふれあいページの目次知浄さんの「手のひらを合わせて」という記事のこころ温まるイラストに目がとまりました

読んでみると「合掌」についてでした。

手のひらを合わせて礼拝することを合掌といいます。合掌はもともとインドに伝わる礼法で、食事をするとき、お寺に行ったとき、お墓参りに行ったとき、念仏を称えるとき、仏様にお礼言うときなど、それぞれに意味があります。

そして、その中の「食事のときの合掌のおはなし」について書かれていました

『私たちは日々いろいろなものを食べて生きています。牛さん、豚さん、鶏さん、魚さんの命をいただいて、私の命となっているのです。野菜だって、果物だって、種が育って花が咲き、実をつけるように、命が育ったものです。そう思いますと、私の体はすべての命の集合体なのです

食事は、数え切れない多くの命をいただいて、そして、数え切れない多くの人のおかげをいただいて、私の口に届いています。食事の時に手を合わせるのは、おかげさま、ありがとうございますの合掌なのです。』

と続いていました。

毎日頂いている食事、あたりまえのように日々過ごしていましたが、「生かされているいのち」であることに、感謝の気持ちをもち、いただいた命が無駄にならないように、一生懸命生きていきたいなと改めて感じました。

皆さんも時々このことを頭に浮かべて「手のひらを合わせて」みて下さい。 看護師 H.Y

[引用:山陰中央新報 読者ふれあいページ 松江市古曽志町・浄土真宗本願派布教使 目次 知浄]

という感じです。まだ、飲み始めたばかりなので、効果は不明ですが、少し続けてみようかなと思ってます(笑)ぜひ、ダイエットの効果がでるといいなと思いながら続けてみます

という感じです。まだ、飲み始めたばかりなので、効果は不明ですが、少し続けてみようかなと思ってます(笑)ぜひ、ダイエットの効果がでるといいなと思いながら続けてみます

お得なのは分かりますが、使いこなすのはまだまだ先になりそうで

お得なのは分かりますが、使いこなすのはまだまだ先になりそうで

笑

笑